Jeder Sport lebt von seinen „Typen“. Erfolgreiche und charismatische Spitzensportler sind das Salz in der Suppe, bereiten Millionen Menschen Freude und dienen oft als Idole für Jugendliche. Gerade diejenigen, die es von ganz unten nach ganz oben schaffen, sind es, die am meisten Vorbildwirkung ausüben können.

Mike Tyson ist so einer, der von ganz unten nach ganz oben kam. Doch er ist auch einer von denen, die da oben nicht nur ruhmvoll strahlten und ein positives Vorbild sind, sondern er ist einer, der stets mit schweren Problemen kämpfen musste und seine ständige Gewaltbereitschaft nicht nur auf den Ring beschränken konnte. Seine ungeheure Aggressivität, die ihm sportlich soviel ermöglichte und ihm privat soviel zerstörte, ist ein Teil von ihm, sie macht ihn aus und er konnte sie nie ganz in den Griff bekommen.

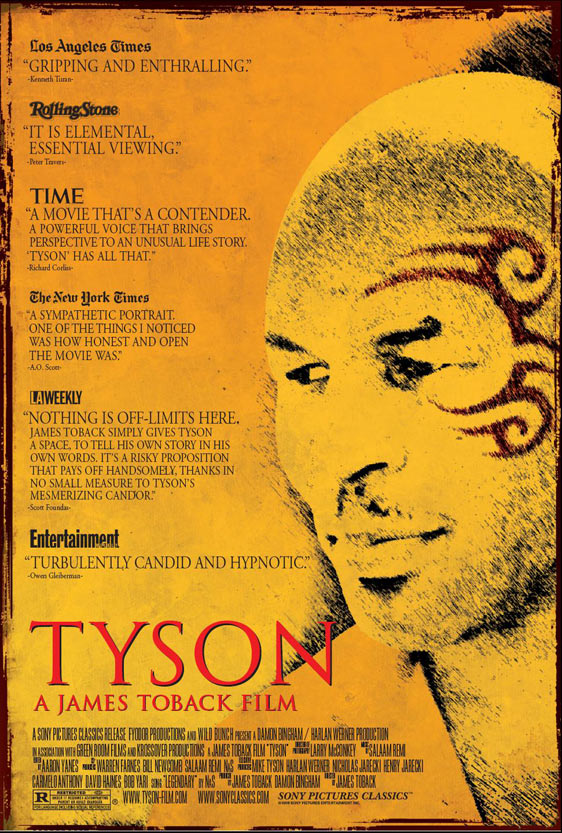

James Toback geht in seiner Doku-Bio einen ungewöhnlichen Weg. In den typischen Interviewpassagen lässt er ausdrücklich Mike Tyson über Mike Tyson sprechen und niemanden sonst. Daneben wird in Filmausschnitten das Leben Tysons aufgerollt, zumindest Teile davon, denn die komplette Lebensgeschichte (vielleicht auch aus anderen Perspektiven erzählt!) könnte vermutlich mehrere Filme gut füllen.

Was, und vor allem auch wie Tyson über sich spricht, das ist wie Vieles an diesem Mann faszinierend und auch oft erschütternd zugleich. Mal mit den Tränen kämpfend, als es um den Verlust seines Entdeckers, Trainers und Vaterfigur geht, dann wieder scheinbar gefühllos oder auch wenig selbstkritisch ob seiner aggressiven Ausbrüche in und außerhalb des Rings – Tyson ist wie er ist, ein Mann der Gewalt, unter anderem. Später sieht man ihn wieder liebevoll mit einer seiner Töchter spielen. Er sei „tired of fighting“, sagt er gegen Ende und man fragt sich, wird dieser Mann im Alter doch noch seine Aggressivität verlieren und imstande sein, ein ruhiges Leben zu führen? Die Reflexion auf diese Frage beinhaltet Hoffnung und Skepsis zugleich.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen